La ciudadela quedó definida por un primer recinto de perfil renacentista, aunque reforzado con baterías del siglo XVIII, compuesta de torreones unidos por murallas y comunicada por la puerta de Santiago con el segundo y tercer recinto, de este sistema renacentista pasaremos al abaluartado, ya que las viejas defensas renacentistas no estaban diseñadas para soportar los nuevos avances de artillería. Los baluartes aparecen relacionados en un frente compuesto, donde unos apoyan a otros, y además era necesario remodelar las fortificaciones existentes.

La construcción y remodelación de la línea del segundo y tercer recinto no era suficiente, el atacante podía batir a la Ciudadela desde la altura cercana denominada el “Cubo o cerro de la Horca”.

Desde ese momento el principal problema para la ciudad se centró en el padrastro del Cubo o cerro de la Horca, y se convertía en su principal pesadilla en caso de que la artillería enemiga pudiera asentarse sobre él y desde donde podían realizar un continuo asedio a la Ciudadela. Por este motivo se replantea otra nueva línea defensiva que diera un margen de seguridad al núcleo central y así nace el cuarto recinto, con el fin de alejar del alcance de la artillería ofensiva a la Ciudadela.

La obra no fue fácil, debido a los desniveles del terreno, ya que está en la parte interior, la continental, fuera del peñón calcáreo o Ciudadela. Para ello se planeó ocupar el Cubo o cerro de la Horca, donde hoy está el Parador Nacional de Turismo, con el fin de asentar y consolidar sobre su altura una serie de defensas, por ese motivo en 1.732, se comienzan a construir los fuertes de Victoria Chica, Victoria Grande y el del Rosario. Por otra parte en la zona baja de huertas, se reconstruye el fuerte de San Miguel y entre ambas distancias surge una cortina jalonada con otros fuertes como el de San Carlos (cerca del hotel Rusadir) y la Plataforma. Todos los fuertes estaban preparados para resistir la artillería presentando en sus interiores bóvedas a prueba de bomba, que servían como almacenes de materiales o de pólvora.

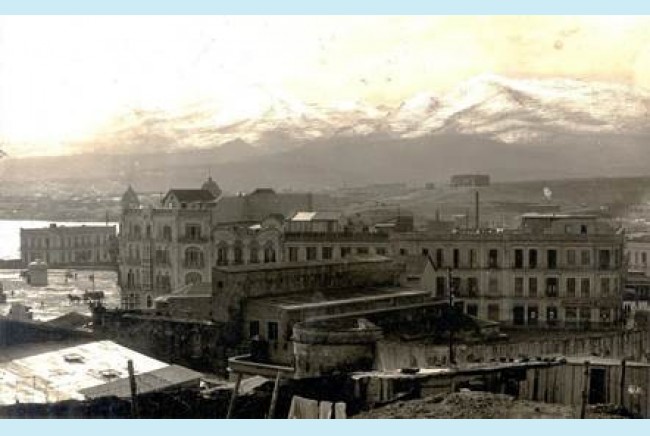

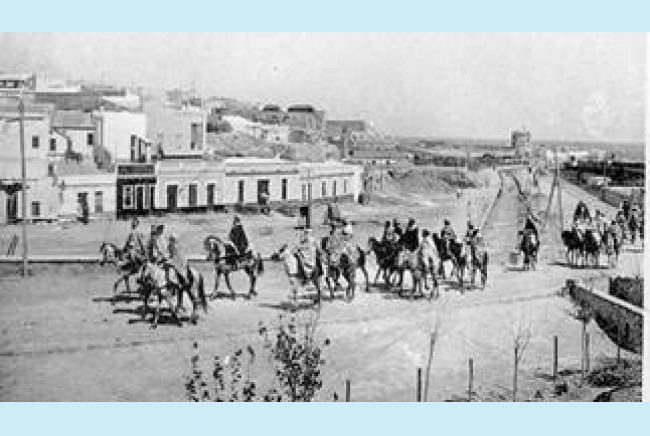

Más adelante con el proyecto de 1.752, también se reforzó la estructura urbana del primer Recinto, con la construcción de edificios principales como el Hospital del Rey, los Almacenes que se construyen en el último tercio del siglo XVIII: Florentina, San Juan y Peñuelas, así como la Maestranza y otros cuarteles. Entre 1.774 y 1.775 se puso a prueba la defensa de la ciudad, ya que el sultán de Marruecos pone asedio con un ejército con medios militares y artilleros (unos cuarenta mil soldados), siendo notable el valor y arrojo de la guarnición (unos tres mil quinientos soldados). El 9 de diciembre de 1.774 con el sultán de Marruecos, Muley Mohamed Ben Abdal-Lah, Mohammed III (1.757-1.790) al frente, acompañado por sus dos hijos los príncipes Mulai Ali, Mulai Maimon y Mulai Abderrahaman y sus generales, inició el asedio de la Ciudadela con el intento de asaltarla.

El monarca marroquí había roto con el asedio, el tratado de paz y amistad firmado unos años antes con el rey español Carlos III (1.759-1.788). La ciudad fue objeto de duros bombardeos (8.200 bombas y 3.207 cañonazos) y de escaramuzas por parte de las tropas invasoras dispersas a lo largo de la ciudad, que fueron repelidas por los escasos habitantes de la ciudad, comandados por un valiente septuagenario, el mariscal de campo Juan Sherlock, de origen irlandés, que tras la incorporación de refuerzos desde la Península sumaban 3.251 hombres y se defendió con 117 cañones y 24 morteros.

El asedio se prolongó por espacio de cien días, hasta la mañana del 19 de marzo de 1.775, momento en el que el sultán ordenó poner fin a la operación, el sitio provocó 584 heridos y 105 muertos en la Ciudadela, entre soldados y desterrados, los cuerpos fueron enterrados en "la bóveda de las Ánimas, Patio de Tahona, Bóveda de la Soledad y en los alrededores de la iglesia de la Purísima Concepción".

Cuarto Recinto

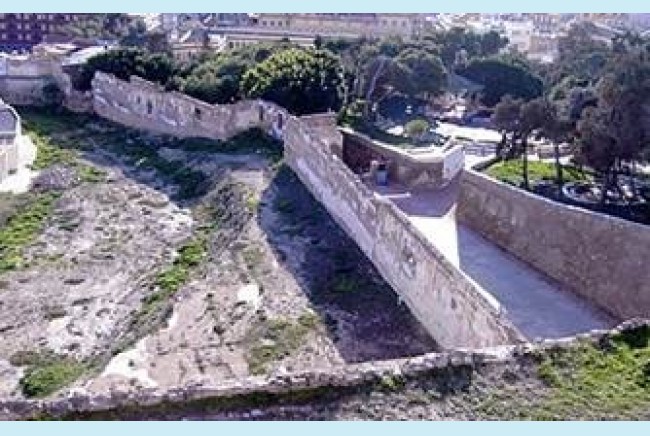

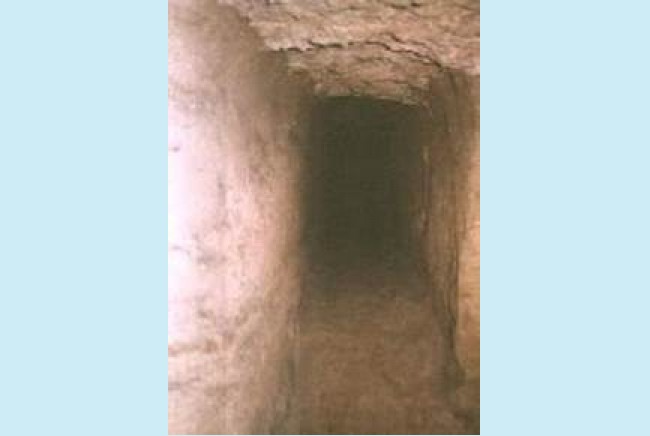

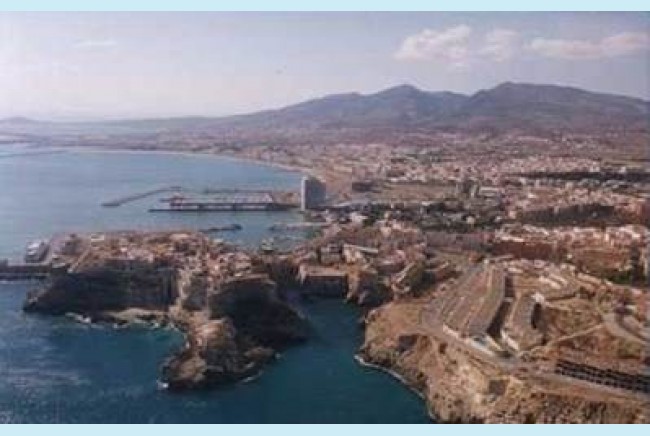

El cuarto recinto fortificado data de la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente construido durante el reinado de Carlos III y significó la apertura al campo exterior de la antigua plaza o Ciudadela. Se abandonó el istmo y se amuralló un recinto en donde estaban las huertas y el cementerio de la ciudad. Asimismo esta fortificación sirvió para proteger el entramado de galerías subterráneas que servían de salida al campo exterior y a la vez, de protección contra las minas. De hecho, en este recinto existen todavía caminos subterráneos con diferentes ramales de varios kilómetros de longitud, que parten de la Mina Real que tiene como origen el primer Recinto, en la zona del foso y baluarte de Santiago. Desde la Administración Local siempre se ha tenido como objetivo, la habilitación de estas galerías para su visita pública que actualmente (a partir 2.008) se están llevando a cabo. Los edificios construidos en la zona en los últimos años, han cegado definitivamente algunos tramos de la red de galerías. En la leyenda popular figura, que eran tan largas que llevaban hasta el monte Gurugú, verdadero guardián del territorio.

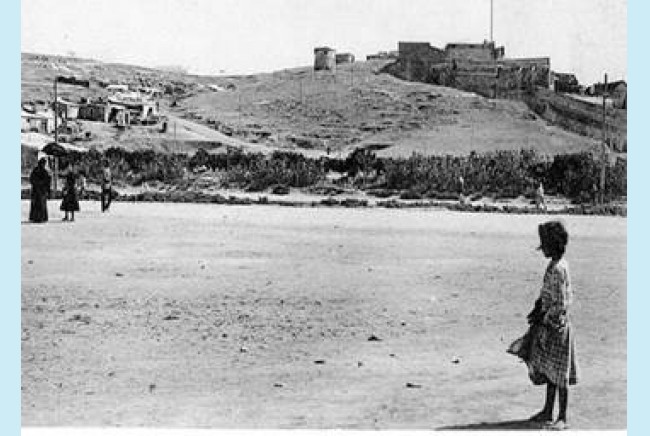

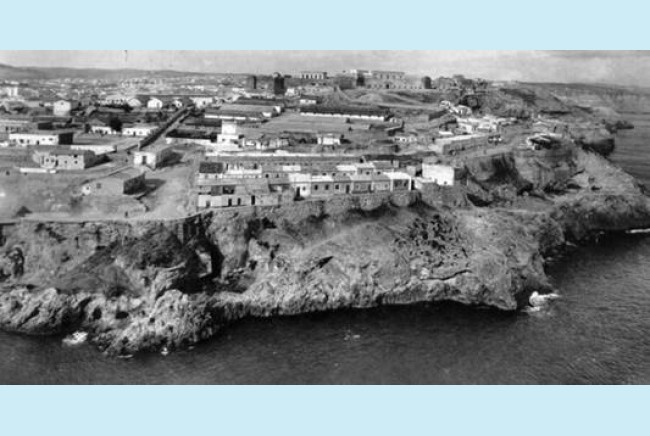

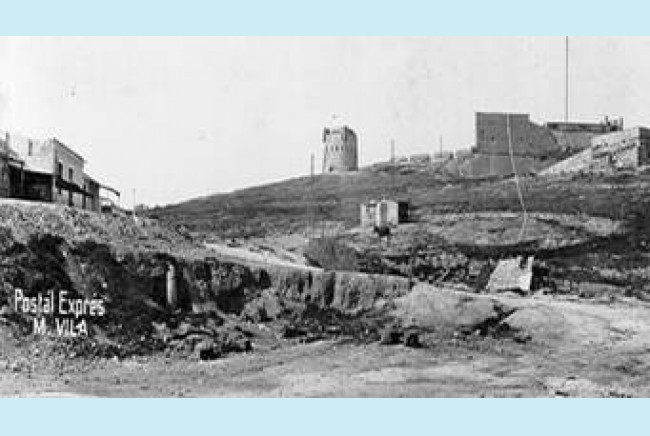

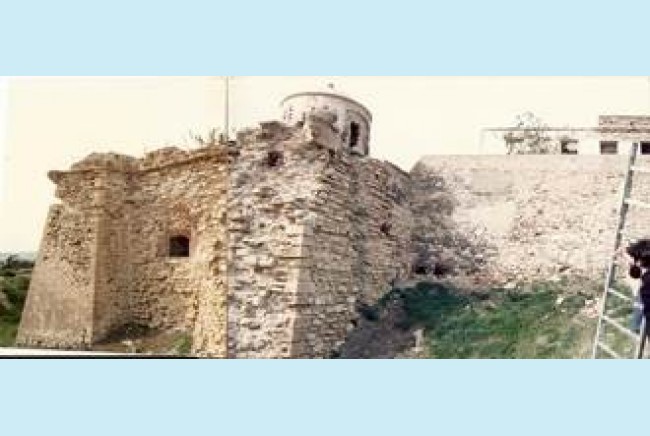

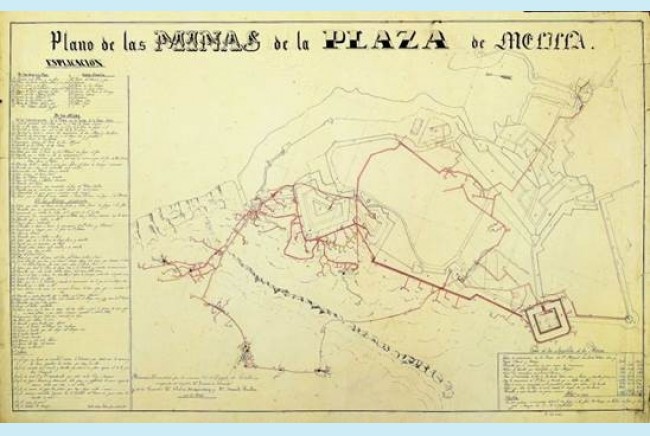

En cuanto a la estructura del cuarto Recinto, está enclavado en una colina denominada como se ha comentado, "altura del Cubo o cerro de la Horca", máximo nivel de cota de Melilla antigua. En su cima se construye el conjunto defensivo principal y más importante del cuarto recinto, verdadera atalaya de la ciudad y que estaba formado por los fuertes de Victoria Grande (B), Victoria Chica (C) y del Rosario (A). Desde allí (Cubo o cerro de la Horca) desciende el recinto de forma amurallada (Plataforma (D) y fuerte San Carlos (E) lentamente hacia el llano, hasta topar casi con el río de Oro (antiguamente tenía por ahí su cauce), posteriormente fue desviado a su cauce actual. En ese extremo estaba el fuerte de San Miguel (F) que hoy día no existe. En el espacio hoy ocupado por la carretera que asciende hacia la Alcazaba(G) existía un paño de muralla que unía a éste último con el tercer Recinto.

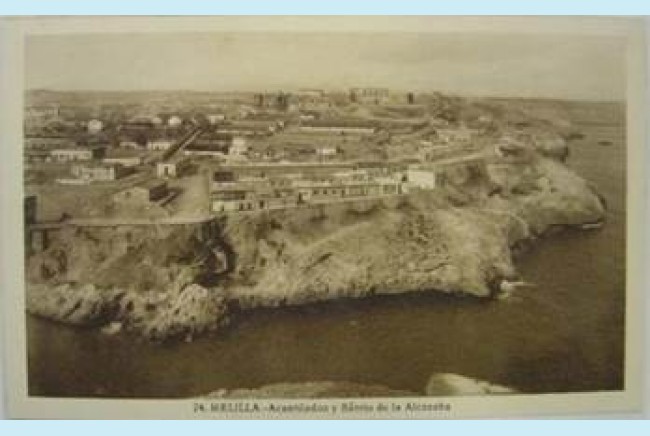

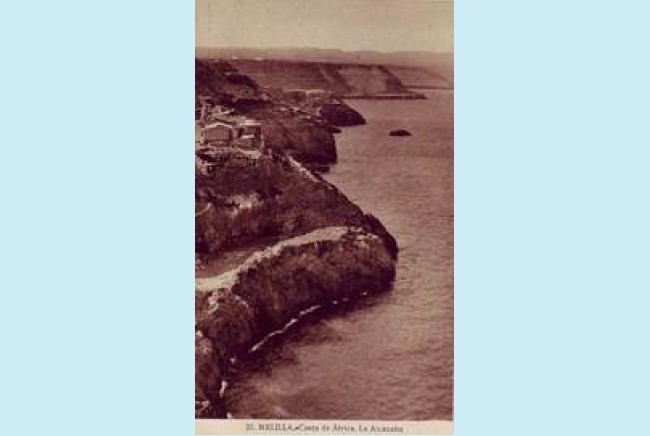

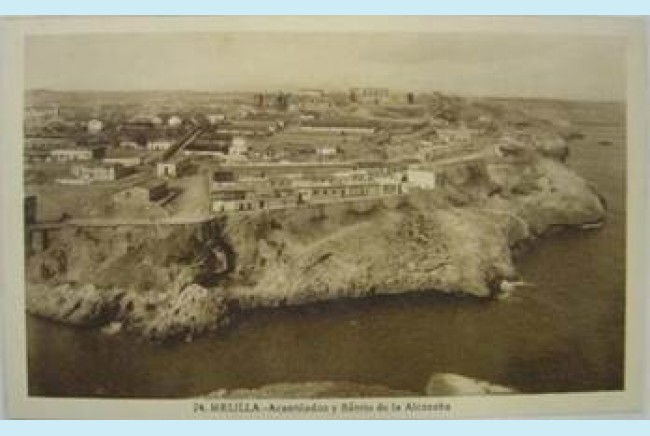

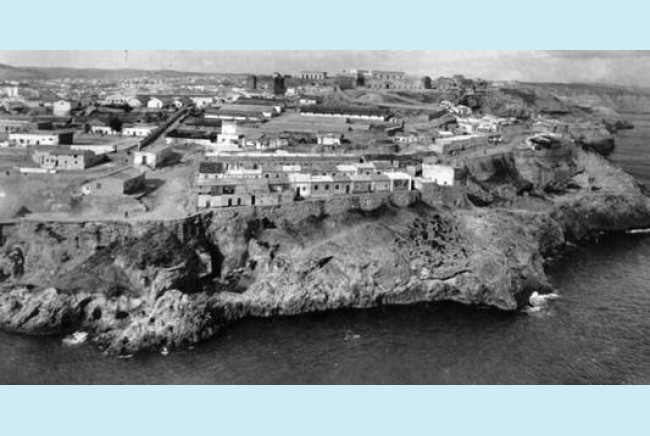

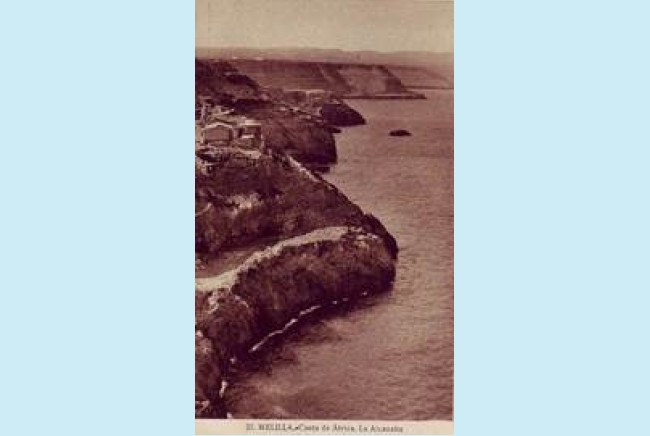

Por el otro lado, la altura del Cubo o cerro de la Horca limitaba con "la cortadura", un corte en pleno acantilado, que impedía la entrada o salida al recinto por el litoral, y descendía con una muralla sobre el borde del barrio de la Alcazaba hasta llegar a la puerta del baluarte de la Cinco palabras o torre de Alafia (nombre que significaba paz o tregua), correspondiente al tercer recinto. El Cuarto Recinto será construido por completo, cerrándose definitivamente a mitad del siglo XVIII con ampliaciones de terrenos ganados al mar en el siglo XIX.

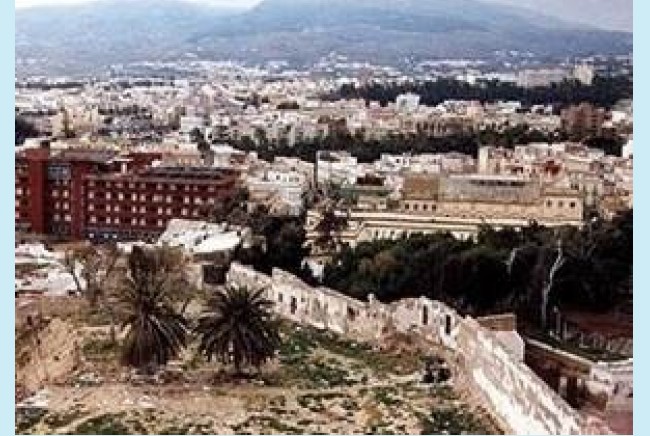

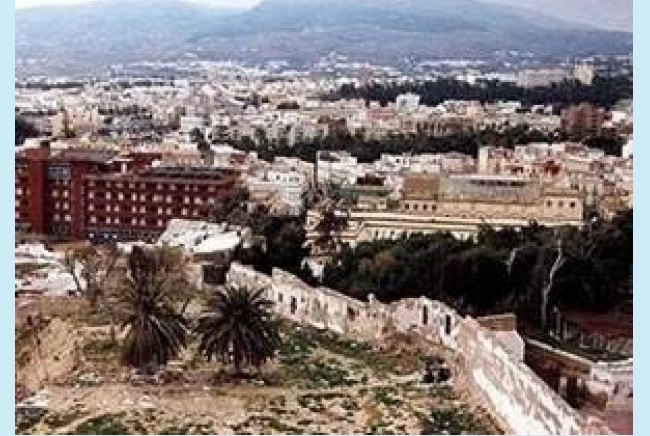

(Desde el Parador podemos observar toda la ciudad y el foso descendiente junto al Parque Lobera, las murallas aspilleradas y los fuertes con los barrios adosados, que formaban el Cuarto Recinto).

Para ocupar posiciones periféricas de la Ciudadela y en un intento de flanquear el cerro que dominaba la ciudad, se construye el fuerte de Santiago (1.893) cerca del baluarte de las cinco Palabras, para preservar el ataque de caballería procedente de la altura del Cubo o cerro de la Horca, este fuerte protegía la entrada de la ensenada de los Galápagos, por el lado noroeste. Ahora, sólo quedan algunos restos de su cimentación en la roca, en su base está el espacio que se utilizó como cantera "Los Coralillos" y donde existen algunas cuevas por las que se accedía al cuerpo de Guardia.

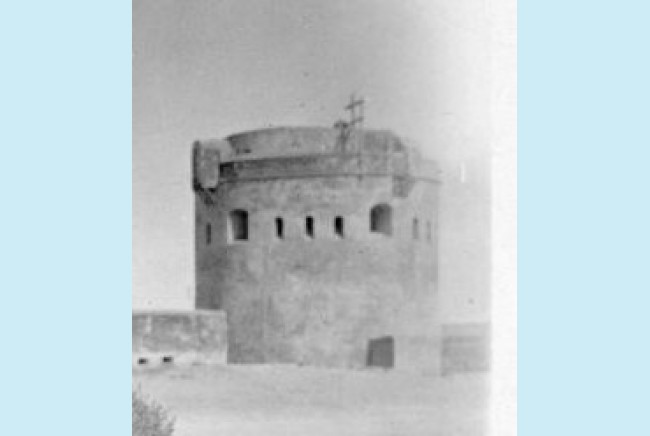

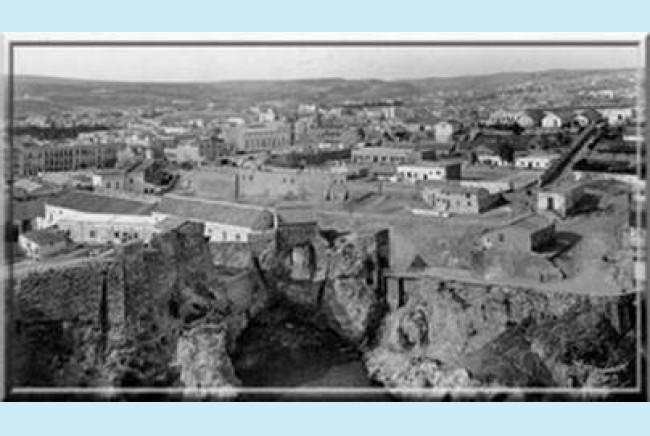

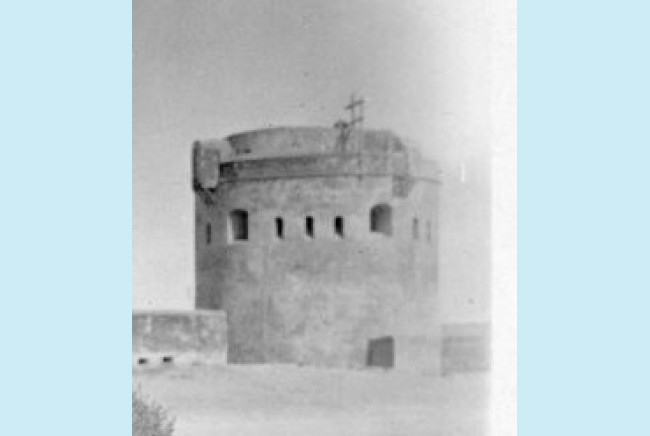

Otras de las reformas realizadas fue la del fuerte de San Miguel(F) situado al oeste (hoy Plaza España), a la margen izquierda del río Mudur (de Oro), se construye sobre las ruinas de otro viejo fuerte el de Santa Ana en 1.707, construcción en su origen fue efectuada con piedra y barro, entre el año 1.714/15 se comunicó a través de un conjunto de minas con la Plaza. Fue reedificado y reforzado en 1.733 con nuevos materiales, contando a partir de esa fecha con foso y puerta levadiza, lo que confirió a la zona una mayor protección de los ataques enemigos (asedio de 1.715). Era de planta cuadrada con buena capacidad para cañoneras y explanadas de mortero y su interior estaba concebido con bóvedas capaces de resistir fuegos artilleros. Tenía una capacidad para 50 hombres. Las defensas que poseía eran frontales y con el objeto de flanquear el foso se realizaron galerías atronadoras en su contraescarpa (foto 1.914). Estaba unido al fuerte de San Carlos por una empalizada corta que en 1.774 fue sustituida por un lienzo de muralla.

Fue parcialmente demolido en el año 1.940 para ampliar la calle y en 1.970 para la construcción del hotel Ánfora. Tenía un muro aspillerado junto al Rastrillo de Espadas, en lo que fue la contraescarpa del foso de San Miguel, obra realizada por el ingeniero Juan Martín Cermeño. (Al final están los planos)

Concluidos estos fuertes se replantea la fortificación permanente del Cubo o cerro de la Horca, así en 1.703 se comienzas los trabajos para fortificarlo. Se empieza la primera zona con la construcción de los fuertes de Vitoria Chica, Vitoria Grande y el de Rosario, todos ellos junto a la torre de Santa Lucia y la garita de San Bernardo, esta posición era clave para la conservación de la ciudad.

En 1.734 se reconstruye el fuerte de San Miguel por Juan Martín Cermeño (Zermeño) (Teniente de Rey e ingeniero), de forma más sólida y a su izquierda se levanta sobre el antiguo apostadero de los “Granaderos”, una torre circular parecida a la de Santa Lucia, llamada Santa Bárbara(situada en las inmediaciones del actual Banco España) y en 1.750 se construye el muro que une esta torre con el fuerte San Miguel y otro hacia la luneta de Santa Isabel (demolida para construir la antigua comandancia de la guardia civil). Así, quedaban cuadránguladas y protegidas las tierras de cultivo.

En la línea defensiva entre el fuerte de Vitoria Chica y San Miguel se construye el fuerte de San Carlos en 1.759 (cerca del hotel Rusadir), estos fuertes estaban preparados para recibir artillería y su interior estaba a prueba de bombas y en ellos se guardaban los materiales y pólvora. En el llano se consolida las murallas con la construcción de la Plataforma reducto rectangular con troneras construido en 1.783, hasta enlazar con el fuerte San Miguel y desde aquí se continúa la muralla hasta cerrar el recinto y se repasan los fosos. El dominio de un punto iba precedido de una acción de mina que lo comunicase con la Ciudadela, de esta forma se constituyen las galerías de comunicaciones. Una vez ocupado el Cubo o cerro de la Horca, se construye el sistema de comunicación subterráneo para unir los fuertes de las Victorias y el de Rosario y con esto aparece terminado el cuarto recinto como un conjunto defensivo.

Este cuarto recinto se consolida en tres zonas: la de altura denominada la Alcazaba, la parte baja de huertas como el Mantelete y los espacios interiores de la Alcazaba.

Primera Zona.

Constituye una pequeña ciudadela formada por fuertes torres, garitas y murallas, situada en la zona predominante del “Cubo o cerro de la Horca”, fuera de la roca calcárea, esta zona formaba una verdadera atalaya de la ciudadela. Para evitar el problemático cerro, que dominaba perfectamente la ciudad, es ocupada su altura por el gobernador Antonio Villalba y Angulo (1.734-1.757) en 1.734 y comienzan los trabajos para fortificarlo.

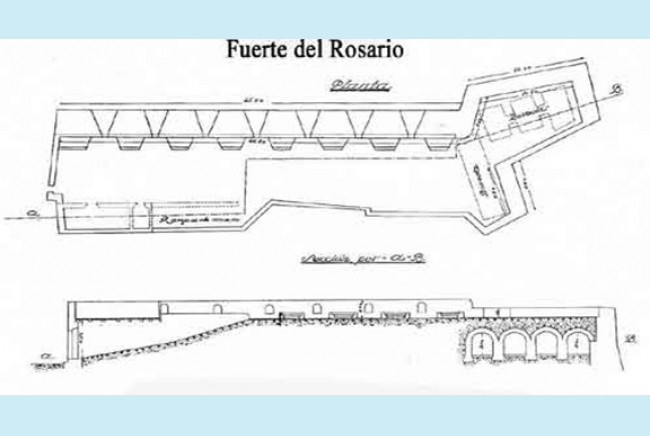

Fuerte del Rosario (A).-

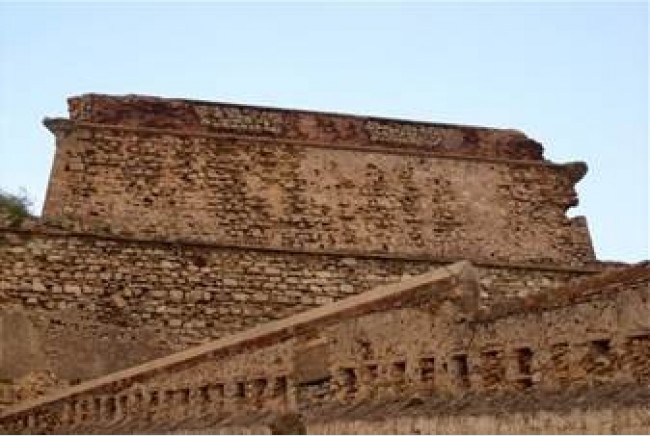

Cuando se fortifico el cerro de Horca Colorada, se construye como apostadero en el extremo norte del Cubo (1.736) el fuerte del Rosario, que cerraba, junto con la Cortadura de su nombre, el cuarto recinto por su vértice norte. Está situado a vanguardia del fuerte de Victoria Grande y le servía de defensa de flanco. En principio estaba aislado de Victoria Grande y se comunicaba mediante un ramal subterráneo. Posteriormente se construyó un muro con aspilleras que los unían, ante la necesidad de reforzar las defensas de la ciudad. Era de mampostería cuadrado, sus defensas eran frontales para fusilería y cubría la parte externa de la línea, la muralla se remataba con manteletes atronerados, o sea, piezas de madera o de metal que se balanceaban sobre las almenas entre los merlones consecutivos, como ofrecía deficiencia, después del asedio de 1.774-1.775, en 1.778, se transformó el muro en una batería, además ampliaron sus flancos con baterías asentada sobre una explanada con escarpa revestida de mampostería, terraplenadas para formar tenazas con el fuerte de Victoria Grande, cerrándolo por la parte de mar, y a parte se consolida la construcción de cañoneras con parapetos y explanadas para morteros, como todos los fuertes eran abovedados en su interior con cuatro bóvedas que servían para alojamiento de tropa y comunicado con la galería de minas. En su lado norte se excavó un foso vertical en el litoral, en los acantilados, para impedir la entrada en el recinto por la costa (Ver detalles abajo en planos).

Junto con los fuertes de Victoria Grande y Chica, soportó gran parte del peso del asedio de 1.774-75, sufriendo ataques desde las minas marroquíes que llegaron a volar un hornillo en las cercanías del Rosario el 16 de enero de 1.775, voladura que no produjo daños en el fuerte. Amenazado desde el ataque de la Puntilla, sus defensores sufrieron varias bajas por casco de bomba y disparos el 19 de enero de 1.775. Con el fin del asedio marroquí no acabaron los ataques y escaramuzas sufridas por el Rosario.

El 12 de septiembre de 1.790 el fuerte del Rosario y Victoria Grande fueron atacados con granadas de mano. El 23 de junio de 1.791 se repite el ataque con granadas de mano, el 19 de agosto de ese año fue mortalmente herido estando de guarnición en el fuerte Lorenzo Daplat, del regimiento de Brabante y el 17 de diciembre los guelayenses intentaron quemar la estacada del Rosario pero fueron rechazados sufriendo varias bajas y dejando un cadáver en el campo. Este cadáver lo rescataron tras pagar una vaca, tres terneros y dos carneros. Los francotiradores no eran la única amenaza que se cernía sobre el Rosario.

La cercanía de los ataques de la Puntilla y Ataque Seco favorecían las emboscadas a los soldados y paisanos que se alargaban de la protección del fuerte. El 19 de marzo de 1.789, unos guelayenses se acercaron al fuerte con el pretexto de vender gallinas y cuando dos soldados salieron a comprarlas les atacaron hiriendo a ambos.

La necesidad de realizar obras de reparación en el fuerte, fue motivo de una victoriosa salida de la guarnición melillense el 7 de noviembre de 1.849. Se trataba de asegurar el terreno para poder construir un parapeto de sacos terreros que cubriera a los trabajadores encargados de las reparaciones. Las tropas salieron en tres columnas por San Ramón y Rosario, Rastrillo de espadas y Mantelete. Se tomaron todos los ataques que cercaban la plaza y la vanguardia española ocupó y saqueó el cuartel guelayense de Santiago. Levantado el parapeto que permitiría trabajar con seguridad en las murallas del fuerte del Rosario, se ordenó que las tropas se retirasen. Con la construcción de los fuertes exteriores, (quinto recinto), el Rosario perdió su función de defensa avanzada de Melilla y poco a poco quedó relegado al abandono y el olvido. (Al final están los planos)

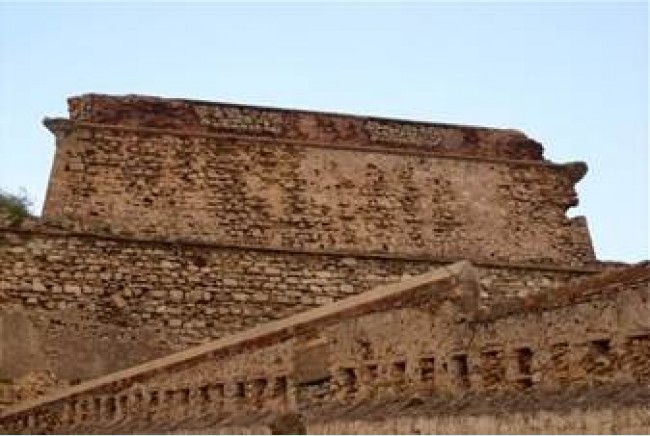

Construido sobre 1.735/36 y utilizando el sistema de “cava y barrera”, de forma triangular, con estructuras de maderas desmontables para engañar al enemigo y con la finalidad de dominar la altura del Cubo o cerro de Horca y las obras exteriores de la Ciudadela, fue un gran proyecto que queda reflejado en su nombre.

En 1.748, el melillense Juan Antonio de Estrada señalaba que “predomina la Plaza sobre la cabeza de la Ramblilla... con diez y seis cañones, que señorea toda la campiña, su foso, camino cubierto, estacada y mina se dan la mano con las demás de la Plaza, obra importante pues cubre y repara todas las obras y fortificaciones de esta importancia”.

Situado en la máxima cota de la colina, contaba con amplia capacidad de artillería, (Capacidad para dieciocho piezas de artillería) llevó el peso de la defensa al asedio a la Ciudadela en 1.774/75. Formaba tenaza con el de Rosario y Victoria Chica, poseía diez cañoneras en sus caras y las explanadas estaban preparadas para cinco morteros, como todos los fuertes eran abovedados en su interior y comunicado entre si. Cada cañonera tenía coronado sus merlones por un mantelete atronerado con el objeto de servir de parapeto a los que servían las piezas y quedaban rematada con arco de ladrillos, coronando sus merlones por cubrecabezas aspillerado con el objeto de servir de parapeto a los fusileros y a los que servían las piezas. La puerta principal está en la gola, tenia un foso con un puente levadizo, este foso era defendido por dos caponeras y desde este al camino cubierto se hacia mediante rampa y para defender su camino de ronda existía una luneta o cuerpo de guardia llamado San Antonio Alto.

Este fuerte, como los demás del cuarto Recinto, disponía en su interior de una galería subterránea que los unía al resto de los recintos fortificados

Con fecha 22 de octubre de 1.906 se dicto el Real Decreto para la extinción de los Presidios de Melilla y Ceuta, una vez extinguido el Presidio del segundo recinto, se estableció en Melilla una cárcel de carácter civil, dependiente de la Dirección General de Prisiones y regido por funcionarios civiles, conforme a las nuevas norma para regular los aspectos del tratamiento y régimen penitenciarios.

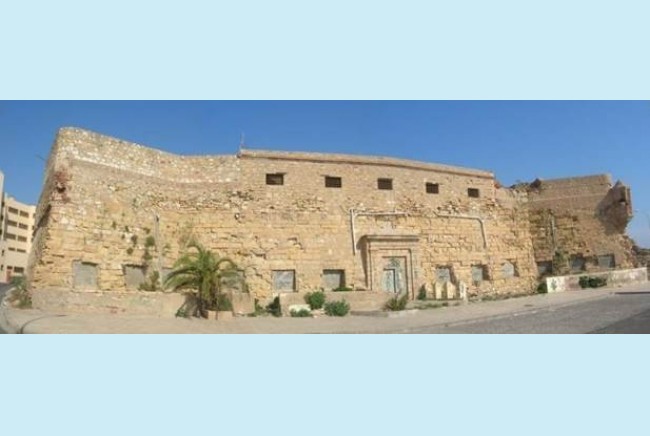

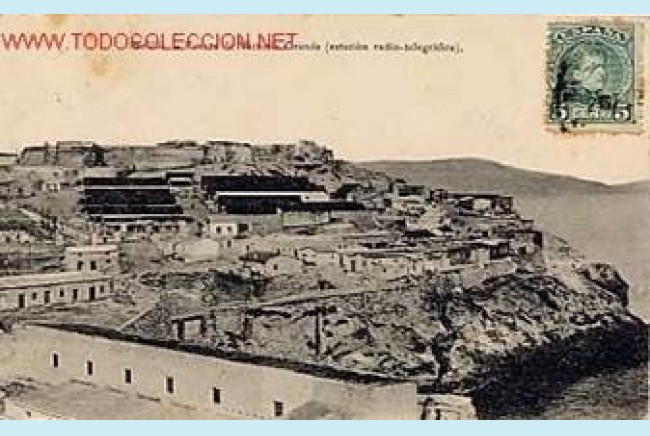

Esta nueva cárcel, se ubicó en este fuerte de Vitoria Grande, una vez desartillado y perdido su destino militar, en este edificio ya estaban alojados 101 presos, trasladados en junio de 1.906 del extinto Presidio de las Islas Chafarinas. En esta añosa fortaleza se instaló en la primavera de 1.908 la primera estación radiotelegráfica de las que ha prestado servicio en la ciudad, que mantenía comunicación con Almería gracias a una enorme antena sustentada en un poste de 51 metros de altura emplazado delante de su puerta de acceso.

Junto a los acontecimientos gloriosos, Victoria Grande también tiene un pasado oscuro y terrible al convertirse en lugar de reclusión de luchadores por la libertad y la democracia en España. Desde la época de Fernando VII (1.808-1.833) hasta la de Francisco Franco.

Este fuerte desde aquellos primeros años del siglo XX ha sido establecimiento penitenciario civil de Melilla hasta el año 1.993, en esta cárcel Carlota O‘Neill de Lamo vivió las experiencias que luego reflejaría en el libro “Una mujer en la guerra de España”.

En 1.993 se inauguró el moderno Centro Penitenciario sustituyendo a este, que se encontraba en malas condiciones, quedó deshabitado y carente de vigilancia, pronto sirvió de refugio para inmigrantes y cuantas gentes sin techo que estaban en la Ciudad.

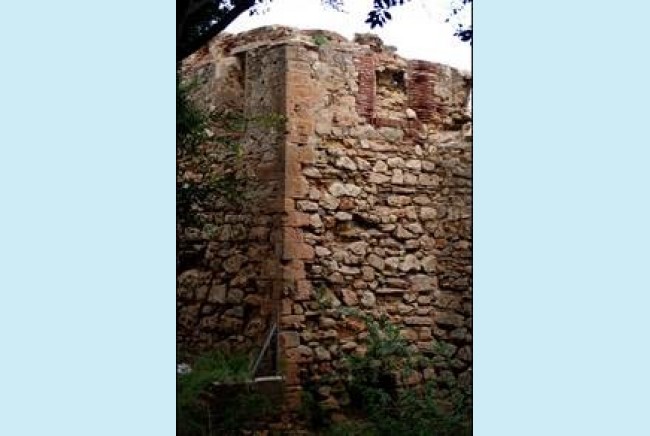

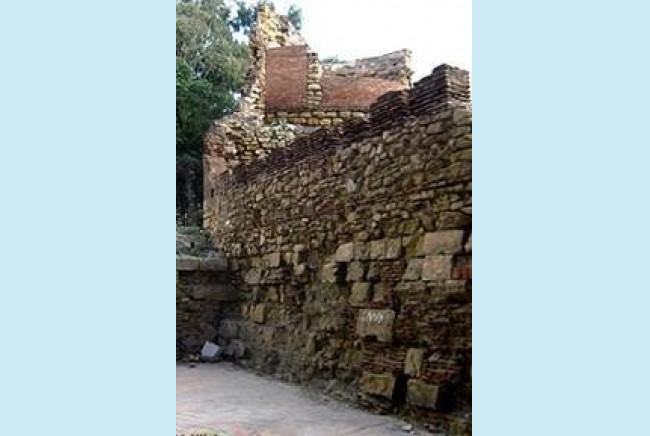

En la actualidad está en ruina y en espera de un convenio de compra por parte de la Administración, ya que es propiedad privada, esta bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1.949, y la Ley 16/1.985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

En estos días de diciembre de 2.010 se ha conocido la propuesta de AMEU, una organización de estudiantes universitarios melillenses para convertir el complejo de fuertes de Victoria Grande y Chica en un centro comunal para actividades artísticas, denominan esta interesante iniciativa como " Proyecto Victoria Joven".

Fuerte Victoria Chica (C).-

A primeras instancia en 1.732 se construye como fortín de madera, para pasar al año siguiente a reconstruirlo de mampostería, es el primero de los fuertes construidos en la altura del Cubo, sirvió para apoyo de construcción del fuerte de Vitoria Grande, su forma constructiva fue de luneta y carecía de defensa en sus flancos, al ser todas frontales de fusilería y contaba con parapetos y atronadores de madera. En 1.778 después de los desperfectos del asedio, se reconstruyo con una batería terraplenada y con siete cañoneras, en dirección noroeste, con la intención de formar tenaza, ofreciendo dos frentes y una explanada para dos morteros que se ampliaron a cinco en 1.790.

Tenia una bóveda en su interior a la que se accedía por la garita de su explanada y una mina subterránea de comunicación.A la izquierda, el fuerte de Victoria Chica; a la derecha, el fuerte de Victoria Grande, este espacio entre ellos antaño era parte del foso que rodeaba al último fuerte y en 1.919 fue cegado perdiéndose el puente de acceso al fuerte. El nombre de Victoria a estos fuertes es en honor a la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad.

Y por ultimo se refuerza la altura con la construcción de la garita de San Bernardo a la retaguardia de este fuerte. El garitón de San Bernardo (1.793), por el que se accede a la bóveda interior del fuerte y donde llega una mina subterránea de comunicación con todo el recinto

Como hecho a destacar en este recinto, los disparos (1.892) del cañón "El Caminante", que se efectuaron desde este fuerte y sirvieron para fijar los límites de la actual Ciudad, como consecuencia del Tratado de Wad-Ras suscrito entre Marruecos y España, tras la guerra del mismo nombre en el siglo XIX. Se consiguió una distancia de tiro de unos 2.900 metros, que sirvió de radio para establecer los límites, tomando como centro el “torreón de Santa Bárbara” actual plaza España, el territorio quedó fijado según los 13 rumbos y distancias marcadas con 17 estacas con una longitud total de 9.695 metros y con una superficie de 12,33 kilómetros cuadrados.

La base (foto) donde se asentó el cañón (1.862) "El Caminante”, es en una plataforma que dispone de un eje metálico con base alta de hormigón y un carril metálico semicircular para el deslizamiento de una pieza de artillería, lugar privilegiado por su altura y desde donde se divisa toda la extensión de Melilla La foto del cañón es la maqueta que se encuentra en el museo. Al lado del Vitoria Chica se construyó también un garito de guardia que recibió el nombre de San Fernando.

Torre Santa Lucia.-

La torre o fortín de Santa Lucia era troncocónica de dos plantas, con foso y no disponía de puertas de acceso, este se realizaba a través de los fuertes circundantes, sobre todo mediante mina con el fuerte de Vitoria Grande, obra avanzada al conjunto del cuarto recinto y su función consistía en proteger, apoyar, flanquear y defender las líneas de fuertes del recinto a través de fusileros que se aposentaban en las troneras altas de que disponía la torre. Estaba situada aproximadamente donde empieza la cuesta de la calle Cándido Lobera, cerca de la puerta del Parador.

Desde la torre de Santa Lucía y por delante de los ataques Seco y Rojo se extendían gran cantidad de pequeños ataques adaptados al perímetro de los fuertes del último recinto, ataques que pasaban por delante del fuerte de San Miguel y la torre de Santa Bárbara hasta alcanzar la playa.

Segunda Zona.

Se forma en la parte baja y está compuesta por una serie de fuertes, unidos por una cortina aspillerada que empezaba en el vértice de Vitoria Chica y con final en el fuerte San Miguel (cerca del antiguo edificio de Correos y Telégrafos)

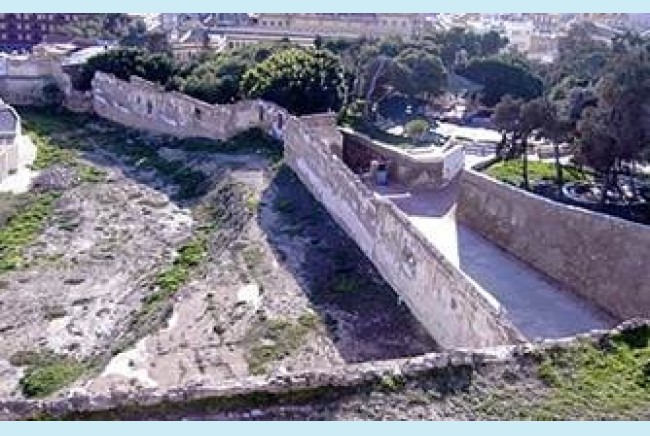

Plataforma (D).-

En el llano se consolidan las murallas, con la construcción del fuerte de la Plataformaen 1.783 debido a que este lugar, un escarpado de tres alturas, recibía con facilidad el asalto del enemigo, disponía de una capacidad para cuatros morteros, enlazaba con el fuerte de San Miguel y desde aquí se continua la muralla hasta cerrar el recinto, además se repasaron todos los fosos. Era una fortificación rectangular cerrada con troneras de fusil construidas para defensa de los huertos interiores. Estos fuertes tenían sus glacis y su estacada exterior. Tenía unido a él otro fuerte más pequeño que recibió el nombre de San Ramón.

Fuerte de San Carlos (E).-

En el año 1.740 era tan solo un " apostadero" llamado "El Alférez" y estaba unido al fuerte de San Miguel y en 1.761 seguía siendo un apostadero con el nombre de "Granaderos". En 1.764 se construyó en este lugar el Fuerte de San Carlos por el ingeniero y gobernador, Narciso Vázquez Nicuesa (1.758-1.767), quedando semiadosado a los fuertes de San Miguel y al de Victoria Chica, potenciando y acortando sus distancias para el flanqueo de artillería entre ellos, posteriormente se construyó un paso y una mina. Este fuerte tenia forma de trapecio plano construido de piedra y barro, por tanto poco consistente, con defensa frontales de fusilería, foso y puente levadizo con gola. En 1.775 fue transformado en baluarte, por los continuos ataques y hostigamientos que recibía del enemigo, ampliando su artillería a seis cañoneras y cinco explanadas para mortero, en su interior como todos estaba abovedado, para resistir la presión de los ataques artilleros, se usaba también de almacén de pólvora y como el resto con comunicación directa a las galería de minas subterránea.

La mayor parte de él y debido a su total abandono en 1.920, fue derribado para la construcción de precarias viviendas y la del Auditorio Carvajal. Según, el presidente de la Ciudad Autónoma (26-06-2.008) desveló que se restaurará el fuerte de San Carlos (detrás del hotel Rusadir- edificio Ánfora), y de esta manera se completará una "restauración integral" del Patrimonio Histórico-Artístico de Melilla.

Torre Rastrillo de Espadas.-

Era una torre semicircular, construida entre 1.794/95, de dos plantas aspilleradas y una garita que defendía la entrada, adosada al fuerte San Miguel, teniendo como función defender la salida al campo exterior por el llano, siendo la única salida del cuarto recinto al

campo exterior. Su nombre viene por tener una puerta con rastrillo. Pertenecía al conjunto del fuerte de San Miguel que fue demolido casi en su totalidad en 1.940. La garita del rastrillo de espadas estaba unida a la cortina de muralla que iba al fuerte de San Carlos, zona limítrofe con el parque Lobera. Era la única salida directa desde el Cuarto Recinto al campo exterior, cerrada con caballos de frisa.

Tenaza de San Miguel.-

En 1.783 y con motivo de diversas obras pequeñas de reedificación, se adosó al fuerte San Miguel una fortificación de las llamadas Tenazas. Se trataba de un muro aspillerado en el fuerte, con el fin de proteger sus lienzos que estaban al descubierto.

La torre Santa Bárbara (plaza España) y el fuerte San Miguel estuvieron unidos durante mucho tiempo por una defensa de tablas hasta que fue sustituida por una muralla en condiciones.

Camino cubierto de San Miguel.-

Para defensa de los huertos de alrededor del fuerte de San Miguel y permitir el avance hacia el fuerte, se construyó un camino con parapeto alto atronerado para fusil a ambos lados.

Muralla de cerramiento y fosos de Vitoria Chica a San Miguel.-

En 1.773 se construye una muralla entre el fuerte de Vitoria Chica y el de San Miguel, unos años mas tarde se transformo en una cortina aspillera. Era el elemento de fortificación del Mantelete, que desaparecieron por problemas urbanísticos, estaban unidos: el fuerte San Miguel, torre Santa Bárbara, fortín del Carmen, torre San Jorge, Espigón de San Jorge, caminos etc...

Estas descripciones de la Plataforma, fuerte de San Carlos, torre Rastrillo de Espadas, tenazas y cortina de San Miguel y murallas de Vitoria chica a San Miguel, formaban la segunda Zona de este cuarto recinto

Tercera Zona.

Comprendía la explanada entre las murallas del cuarto Recinto y el litoral rocoso de los acantilados por la parte de mar, donde se encontraban la antigua cantera de extracción de piedra conocida por los “Coralillos”.

Los espacios más considerados eran: el fuerte de Santiago, el torreón y las murallas de la Alcazaba.

Fuerte Santiago de la Alcazaba.-

Este fuerte estaba construido en el siglo XVII en la explanada de la Alcazaba, entre medio del cuerpo de Guardia de Santiago y el Torreón de la Alafia o Cinco Palabras, tenia fosos en sus caras y una vez construida la fortificación de la altura del Cubo o cerro de Horca en 1.840, fue demolido y se construyo el cuerpo de guardia del mismo nombre, que a su vez fue destruido en 1.973.

Cuerpo de Guardia de la Alcazaba

En la actualidad no prevalecen más que sus cimientos, se construyó de mampostería en el año 1.782, de un solo piso con cubierta plana de entramado de madera a una sola agua. Se instala como combinación táctica con la muralla que cierra el flanco este de la Alcazaba y el fuerte del Rosario. Esta muralla sirve como parapeto atronerado para fusil y cubre los ataques de la Puntilla, la Alcazaba y Canteras. Equidistante del fuerte del Rosario y del garitón de la Alcazaba, ocupa sesenta y cinco metros cuadrados y veinticinco metros la línea de fuego para Infantería, con capacidad de alojamiento de fusilería de seis hombres, y ocho en guarnición extraordinaria. Este cuerpo de guardia disponía de un abrigo de la entrada en tambor semicircular, más tarde demolido.

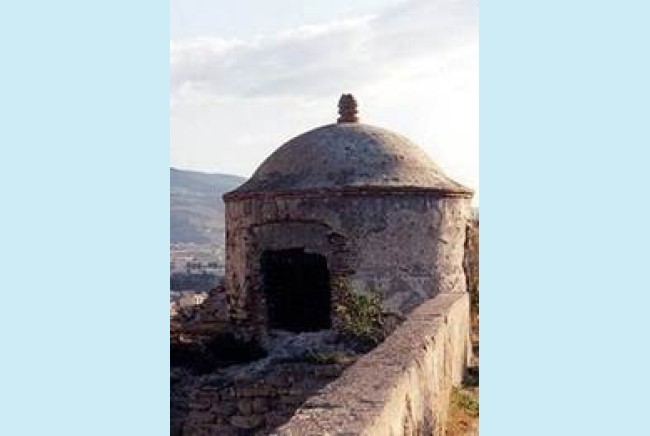

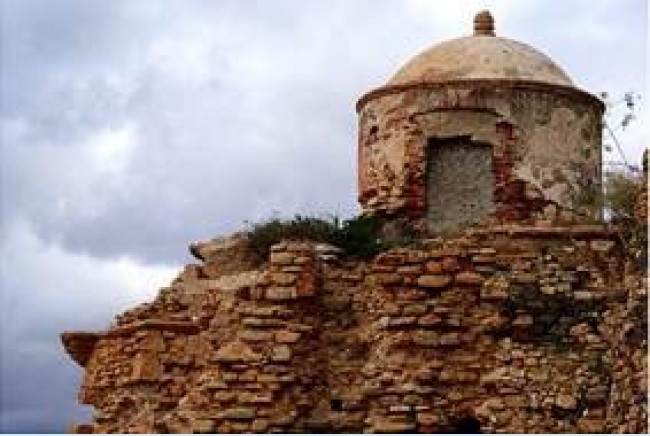

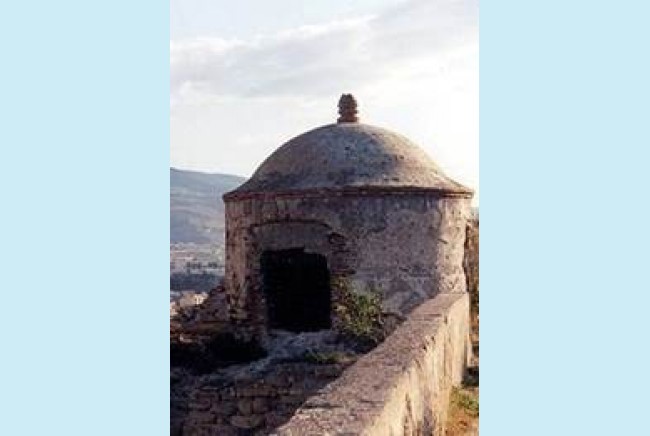

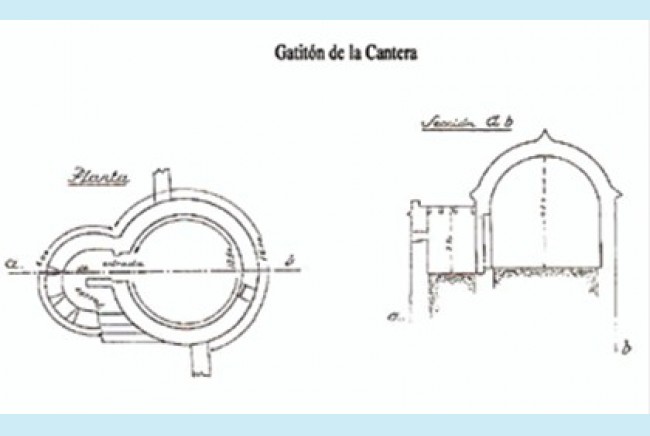

Garitón de la Cantera

Para la vigilancia sobre el acantilado de la ensenada de los Galápagos y la muralla, se construye en 1.783 el “garitón de la Cantera”, de mampostería y forma circular, de cuatro metros de diámetro y altura interior en forma de cúpula de unos cinco metros, y tiene un tambor adosado para acceso con cubierta plana, la línea de fuego es de diecisiete metros en un solo orden para Infantería. La superficie construida es de unos veinticinco metros cuadrados y su altitud veintisiete metros sobre el nivel del mar. Existen todavía restos de la escarpa exterior sobre el acantilado. Según los documentos del Depósito Topográfico de la Comandancia de Ingenieros se inventaría este garitón en el mismo año de su construcción, 1.783. (Al final están los planos)

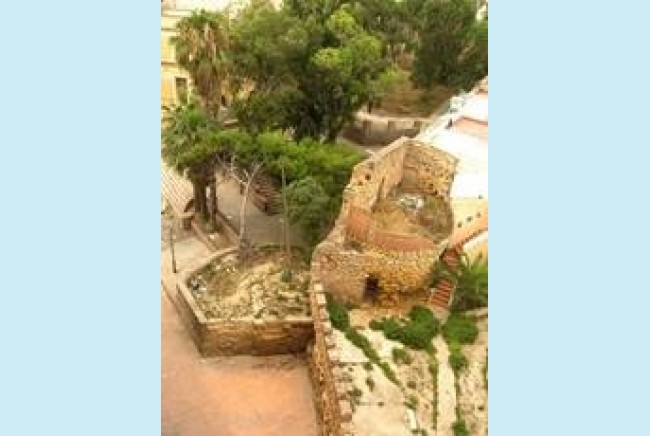

Torreón de la Alcazaba.-

El “torreón de la Alcazaba” fue construido a mediados del siglo XVIII y tenía como principal función la de proteger la retaguardia del fuerte Rosario, así como la entrada a la ensenada de los Galápagos y la Cortadura. Creo que aún se pueden ver algunos vestigios de ellos. Es un torreón bajo circular construido en el vértice del fuerte de Santiago, era el nudo de comunicación exterior de las galerías de mina.

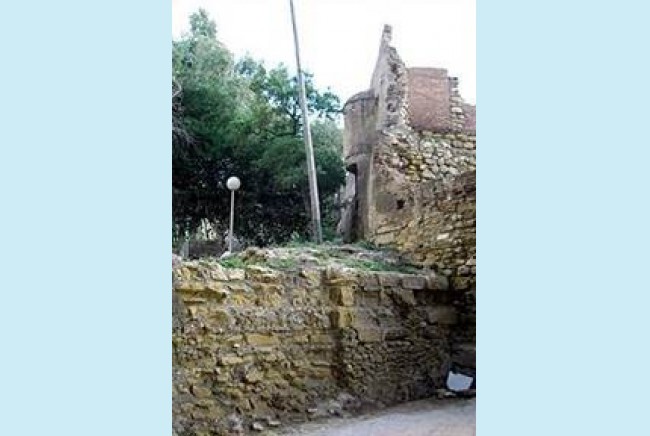

Murallas de la Alcazaba.-

Comprende la línea amurallada desde el puente de comunicación del tercer Recinto, hasta el garitón de la Alcazaba, que consistía en una cortina de sillares de piedra y desde el garitón un muro aspillero hasta la Cortadura, que cerraba el cuarto cinturón por el lado mar.

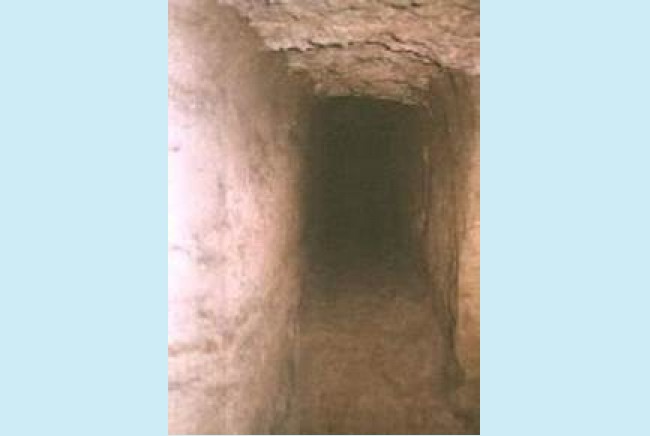

Las minas y sus sistemas.-

Dada la poca disponibilidad de artillería por parte de los ejércitos que sitiaron la Ciudadela, el único medio técnico que quedaba entonces era la fabricación de minas subterráneas (declaradas Bienes de Interés Cultural por Real Decreto 2753/1986) para llegar al mismo pie de las murallas y poder volarlas de esta forma se facilitaba el asalto. Por supuesto la acción de la mina es contrarrestada desde la plaza con la contramina, entablándose una complicada lucha subterránea entre sitiadores y sitiados, lucha que requería fuertes conocimientos en la materia.

Técnicamente la mina es un hueco o bóveda que se hace alrededor de las murallas, revestidas de piedra o ladrillo, la contramina es la única defensa contra ella, y es galería subterránea dispuesta para observar con facilidad al minador enemigo, buscarle, y hacerle inútil su trabajo o para adelantarse hacia la campaña, y evitar los hornillos (cargas de pólvora de bajo de las murallas para asaltar la fortaleza).

Las minas tienen galerías, ramales y hornillos. Las galerías circundan las fortificaciones, normalmente debajo del camino cubierto, y de ella salen los ramales en forma de zig-zag, para amortiguar el efecto de las posibles explosiones, que finalizan en la cámara del hornillo que es donde se coloca la carga de la pólvora que va a ser explosionada. Las minas comienzan a utilizarse en Melilla a partir de 1.677, cuando los sitiadores las aplicaron sobre las murallas de la Alafia.

Galerías de minas.-

Se trata de una ciudad subterránea (Catacumbas), toda una población sin habitantes, un laberinto, realizado a pico y pala en una montaña de asperón, con sus cuerpos de guardias, como si fueran cuarteles, y salen al paso profundos pozos sin agua, a donde estratégicamente conducen caminos traicioneros, que pueden sepultar al enemigo en caso de una batalla bajo la tierra, sobre esos pozos hay aspilleras para encañonar al enemigo y tirarles a boca de jarro. A la derecha e izquierda desembocan en calles anchas otras mas estrechas, callejones, encrucijadas, como una red arterial de traición y muerte. Hay ventanucos, desnudos de madera, como ojos sin parpados y ventanucos que dan al mar y al cielo.

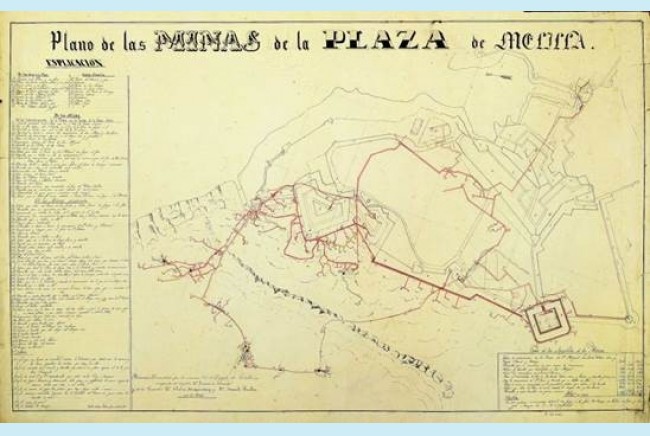

En si existían un sistema de minas estudiado y construido para enlazar con las diferentes obras de los recintos y estos entre si, destacando ramales hacia el contorno de la Plaza. (Plano minas 1.846)

Dentro de estas minas destacaremos los ramales de:

Mina Real o de comunicación que comprendía el ramal desde el foso de los Carneros hasta la salida de los fuertes del Rosario, Victoria Chica y Grande, y torreón de la Alcazaba. Una de las salidas que había desde el cuarto Recinto era a la cantera de "Los Coralillos".

Mina de comunicación, ramal que comprendía desde el foso de los Carneros hasta las salidas de los fuertes de San Carlos y San Miguel.

Mina de circunvalación, que va desde el fuerte del Rosario a Vitoria Chica y desde aquí al fuerte de San Miguel. Tenía otra entrada desde las Cortaduras partiendo del fuerte de Rosario, esta mina era empleada para efectuar avances de tropas en lucha.

Y de esta forma con el cuarto recinto, la guarnición disfruto de mayor libertad de movimiento, al propio tiempo con la construcción de los citados fuertes, quedó asegurada la defensa de la ciudad por su frente de tierra contra los ataques de los cabileños, como se ha comentado con ocasión del famoso sitio del ejercito del Sultán Muley Mohamed Ben Abdala el 23 de octubre de 1.774, el peso de la lucha estuvo en los fuertes de las Victorias y el Rosario.

A finales de 1.774, el Sultán de Marruecos, Muley Mohamed Ben Abdallah, decidió, unilateralmente, que el Tratado de Paz suscrito con España solo afectaba al mar, pero no a tierra, disponiendo que se atacase a la Plaza.

El rey Carlos III envió a lo mas selecto del ejercito para reforzar la Plaza, pues tan solo se disponía de dos compañías de a pie y ocho compañías más de voluntarios de Cataluña, a ellas se sumaron la PLM, un batallón del Regimiento de la Princesa, y un batallón más de cada uno de los regimientos de Nápoles, Bruselas, más el 2ª batallón de voluntarios de Cataluña. Con respecto al arma de artillería, se envió el IIº Batallón de artillería de Cádiz. El mando de la Plaza fue confiado al Mariscal Juan Sherlock, hombre de gran experiencia y probada energía, como acreditó a lo largo del sitio. Las fuerzas enemigas tomaron rápidamente las posiciones envolviendo a la ciudadela de costa a costa y avasallando con terribles bombardeos que redujo a ruina la mayoría de los edificios, pero no lograron quebrantar la moral de los defensores, quienes en ocasiones efectuaban salidas para ocasionar perdidas al invasor.

Independientemente del esfuerzo realizado por la guarnición en el asedio, hay que hacer mención a la atención que desde el mar, que se hacia a través de una fuerte escuadra al mando de un Capitán de Navío Francisco José Hidalgo de Cisneros, para prestar los socorros que precisarán. La escuadra estaba compuesta por dos navíos, cuatro fragatas y nueve jabeques al mando de Antonio Barceló. Durante todo el asedio estas fuerzas realizaron principalmente, labores de escolta de convoyes ya que el Sultán carecía de marina.

También cooperaron en la defensa usando su artillería. Así el día 9 de enero de 1.775, las fragatas Santa Lucia (buque insignia) y Santa Dorotea dotadas con 34 cañones cada una, se acercaron a tierra en el sector de la Puntilla (al norte de la Plaza) con todas sus luces apagadas, iniciando un bombardeo de las trincheras marroquíes que además de causarles mucho daño, sirvió de distracción para que fuerzas terrestres hicieran una salida en otro sector.

Fue tal el éxito la acción que el Sultán debió retirar parte de su artillería para instalarla en la zona bombardeada por las fragatas y defenderse de los ataques desde el mar. Pocos días después, y ya en la zona sur, se realizan simulacros de desembarcos con el fin de mantener al enemigo en tensión y dispersar sus fuerzas (los defensores eran unos 3.500 y los sitiadores más de 40.000). Se realizaron más operaciones similares, e incluso se aprovechó la presencia de los dos navíos para bombardear el campamento del Sultán, que debió trasladar su tienda más de un kilómetro para quedar fuera del alcance de las piezas de los navíos. Viendo el Sultán la imposibilidad de conquistar la ciudad, se decidió a levantar el sitio el día 19 de marzo de 1.775, así finaliza el conocido “Asedio de los cien días”, como ya se ha comentado y comienza la rehabilitación de espacios dañados y se concluye el proyecto iniciado dos años (1.773) atrás por Juan Caballero, quedando perfectamente delimitado el cuarto recinto. Hay que agradecer la valentía de los hombres de la “Compañía de Mar”: La primera Compañía de Mar de España fue la de la Plaza de Melilla, creada por Juan de Guzmán, tercer Duque de Medina Sidonia, quien conquistó la plaza, y quien estableció una unidad marinera dotada de cuatro fustas de remos, bien pertrechadas y aparejadas, con cincuenta bancos y cuarenta hombres de mar, contando cada una, como dotación, con un patrón, un cómitre, tres timoneros y cinco marineros, según se recoge en el Asiento de Alcalá, suscrito entre los Reyes Católicos y el Duque para la guarda e provimentos de la Plaza de Melilla, debido a la situación geográfica y a la existencia en todo ese sector norteafricano de una costa difícil, con mar peligrosa, peñones y apostaderos usados por los berberiscos con sus naves siempre dispuestas a practicar las artes de la guerra o, cuanto menos, las de la piratería. En sus inicios, la unidad se denominaba “Pelotones de Mar”.

Las Compañías de Mar son, incluso hoy en día, las unidades más desconocidas del Ejército de Tierra por parte del común de los españoles. Unidades pertenecientes al Ejército de Tierra, pero que visten uniforme de la Armada, al estar circunscritas siempre a las plazas de Ceuta y Melilla, primero, y luego a los territorios del protectorado o del Sahara, siendo su labor secundaria respecto al resto de fuerzas al estar encuadradas en lo que con leguaje de hoy podríamos llamar “aspecto logístico”, su vida ha pasado desapercibida para los historiadores, tanto civiles como militares, si bien estos últimos hacen referencia a su existencia, hasta el punto de que, salvo en las dos ciudades norteafricanas, el resto de España no sabe nada sobre las mismas, a pesar de que en 1.968, por un decreto del Ministerio del Ejército, se las elevó a la consideración de “Fuerzas Especiales”.

Este cuarto recinto es uno de los más degradados del conjunto y se encuentra bastante deteriorado, destacan sus murallas en el parque Lobera y a la espalda del Parador Nacional de Turismo sus fuertes del Rosario y las Vitorias (Grande y Chica).

http://www.youtube.com/watch?v=GzILbL5Lglc

http://www.youtube.com/watch?v=12Rw3YiG_yA Recintos fortificados 1ª parte

http://www.youtube.com/watch?v=AbGOq6IuqMA Recintos fortificados 2ª parte

DETALLES DE PLANOS

Escrito por Francisco González Pomares el 10/03/2014 a las 18:52

¿ Te gusta ?